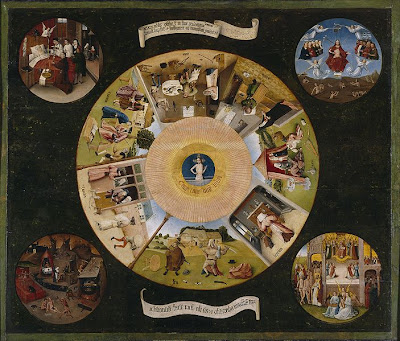

En estos tiempos de sequía o agotamiento de recursos verbales , de pérdida de las fuerzas de la palabra, de olvido (inconsciente o voluntario) de la capacidad humana de apalabrar la realidad, en estos tiempos, como les comentaba la semana pasada, de ruptura entre palabra y mundo, una no puede evitar el regreso a lo simbólico. Ante las señales del vacío lingüístico, se torna imprescindible y necesario un retorno al vasto repertorio de códigos iconográficos de nuestros precedentes universales. Es en el período tardomedieval, lo que Huizinga denominó El otoño de la Edad Media, cuando asistimos a un dilatado inventario de símbolos, motivos, arquetipos y alegorías que, con mejor o peor fortuna, sobrevivieron a las mudanzas de los contextos culturales a la vez que cifraban los semblantes esenciales del ser humano. Una de las máximas representaciones, dada la exigencia cristiana del momento, tanto en el ámbito literario como en el de las artes plásticas, es la de los Vicios o Pecados (en oposición a las Virtudes) que, articulándose con el antropomorfismo de ciertas divinidades grecolatinas, enriquecieron el arte del “adoctrinamiento” o, a veces, lo transfiguraron. A este último caso correspondería El Bosco, cuya Mesa o Tabla de los Siete Pecados Capitales (1485-1495), que Felipe II compró para sus aposentos privados en El Escorial y que se encuentra hoy en el Museo del Prado, puesto que lo que debía ser una pintura del mundo de la tentación terminó convirtiéndose, paradójicamente, en una tentadora seducción. La grandeza y el misterio cautivador de El Bosco, parafraseando a Gilbert Durand, reside en su talento para representar el aspecto profano de la simbología mística.

En el centro de la tabla se disponen tres círculos concéntricos. Se trata del “ojo de Dios”, de cuya pupila emerge Jesucristo quien, saliendo de su sarcófago, muestra al espectador sus heridas, las llagas producidas en la Pasión. Bajo esta imagen se impone una turbadora inscripción: “CAVE, CAVE, DOMINUS VIDET” (“Cuidado, cuidado, el Señor [te] ve”). En efecto, el concepto del “ojo divino”, el dios vigilante y acechante, subrayado por la forma circular, funcionaba como elemento disuasivo contra el pecado. Asimismo, la disposición circular evocaba la creencia de la propagación del pecado por todo el orbe, mientras sugería la imagen de la rueda giratoria, esto es, la revisitación de los pecados a la humanidad en forma y tiempo cíclicos.

La zona periférica del gran círculo se divide en siete piezas en las que se escenifica cada uno de los siete pecados capitales. Asombra comprobar cómo nuestra contradictoria existencia (y esencia) puede describirse –simbólicamente- en siete actuaciones. Una escena de lucha motivada por los celos representa la IRA, si bien Dosso Dossi en su cuadro La Ira, o La Pelea (1515-1516) opta por el enfrentamiento entre dos mujeres. Del mismo modo, la SOBERBIA se esconde tras una mujer, altiva y arrogante, que se deleita con la imagen que de sí misma le devuelve el espejo sostenido por el diablo, con cabeza de lobo y patas de sapo, una imagen que cobró un extraordinario protagonismo posterior con el topos de la Vanitas, personificada magníficamente por la vieja grotesca de Quentin Metsys. Dos pareja de amantes, acompañados por el Loco, simbolizan la LUJURIA, aunque pronto la mismísima Venus, desnuda, pos supuesto, les arrebatará este lugar (Bronzino). La PEREZA es sencillamente un hombre dormido que no atiende en absoluto a los intentos de su esposa por arrancarle de su plácido letargo. En la GULA, un hombre devora con frenética ansiedad una mano de animal, sin advertir que en la Postrimería del Infierno se verá condenado a sustentarse únicamente con un sapo, una serpiente y un lagarto. Si la AVARICIA, para El Bosco, es un juez dejándose sobornar, para otros serán prestamistas y usureros quienes la personifiquen (El prestamista y su esposa, Metsys, 1514). Finalmente, la ENVIDIA reproduce gráficamente el refrán “dos perros con un hueso rara vez llegan a un acuerdo.”

Así somos y así nos representaron a finales del siglo XV. Mediante siete vicios capitales. Con el tiempo, se fueron añadiendo la cobardía, la injusticia, la ignorancia, la locura o la inconstancia. Algunas de estas lacras han cobrado una fortaleza inusitada en nuestros míseros tiempos, por lo que no resulta anómalo ni anacrónico que una magnífica y bella pintura como La calumnia de Apeles (1495), de Sandro Botticelli, continúe ilustrando la ambigüedad que singulariza al ser humano. ¿Acaso alguien duda hoy de que estamos en la edad de la CALUMNIA?

No obstante, en aquellos tiempos de riqueza expresiva, predominaba la representación del desorden ético a través del número siete. Téngase en cuenta que, desde la perspectiva de los sistemas simbólicos, los números no sólo aluden a expresiones cuantitativas, sino a fuerzas específicas con una entidad característica. Así pues, el número SIETE es símbolo del orden completo, de lo cíclico, de lo perfecto, de lo absoluto, de la integridad. Es un número más que mágico, santo, podríamos decir, ya que se compone del TRES sagrado y del CUATRO terrenal. Es el número del tiempo por excelencia (3+4=7= 7 días, una semana; 3x4=12=12 meses, un año, pero también medio día). Sabemos de la existencia de la antigua creencia en los 7 planetas cuyo movimiento creaba las 7 notas musicales; las 7 Artes Liberales (trivium y quadrivium); las 7 Virtudes (tres teologales y cuatro cardinales); los 7 metales de los alquimistas; los 7 candados del Apocalipsis; los 7 brazos del candelabro (menorá); las 7 cuerdas de la lira de Apolo; las 7 puntas de la estrella (formada por un triángulo y un cuadrado), y las 7 cornisas del Purgatorio de Dante. Y, por supuesto, los 7 pecados capitales, siempre en correlación con las 7 Virtudes, benéficas potencias que también somos capaces de manifestar. Porque el número siete es dual, es decir, sacer, sagrado y maldito al mismo tiempo. Entraña en sí mismo una oposición de contrarios, una integración de elementos opuestos en clara correspondencia con nuestra identidad desdoblada.

Así somos y así nos representamos. Porque el individuo, el ser humano hecho de cultura, es dual, incluso polimorfo, una complexio perpleja. Ante algo así, la trivial e incongruente querella entre lenguajes poéticos arduos o complicados y lenguajes poéticos accesibles o inmediatos carece de toda sustancia. Así somos y así nos representamos. Simbólicamente. A través de una multiplicidad de significaciones y de asociaciones arquetípicas cuya riqueza iconográfica y verbal, cuya yuxtaposición de significados, traducen nuestra polivalente condición: lujuriosos, pero también capaces del más inmenso y sincero amor; envidiosos, pero tremendamente compasivos y generosos; soberbios y extremadamente prudentes con nosotros mismos; iracundos, aunque pacientes. Nos podemos encontrar en nuestra vida con burdos monstruos, pero también, y sobre todo, con excelentes y auténticos Ángeles.

En el centro de la tabla se disponen tres círculos concéntricos. Se trata del “ojo de Dios”, de cuya pupila emerge Jesucristo quien, saliendo de su sarcófago, muestra al espectador sus heridas, las llagas producidas en la Pasión. Bajo esta imagen se impone una turbadora inscripción: “CAVE, CAVE, DOMINUS VIDET” (“Cuidado, cuidado, el Señor [te] ve”). En efecto, el concepto del “ojo divino”, el dios vigilante y acechante, subrayado por la forma circular, funcionaba como elemento disuasivo contra el pecado. Asimismo, la disposición circular evocaba la creencia de la propagación del pecado por todo el orbe, mientras sugería la imagen de la rueda giratoria, esto es, la revisitación de los pecados a la humanidad en forma y tiempo cíclicos.

La zona periférica del gran círculo se divide en siete piezas en las que se escenifica cada uno de los siete pecados capitales. Asombra comprobar cómo nuestra contradictoria existencia (y esencia) puede describirse –simbólicamente- en siete actuaciones. Una escena de lucha motivada por los celos representa la IRA, si bien Dosso Dossi en su cuadro La Ira, o La Pelea (1515-1516) opta por el enfrentamiento entre dos mujeres. Del mismo modo, la SOBERBIA se esconde tras una mujer, altiva y arrogante, que se deleita con la imagen que de sí misma le devuelve el espejo sostenido por el diablo, con cabeza de lobo y patas de sapo, una imagen que cobró un extraordinario protagonismo posterior con el topos de la Vanitas, personificada magníficamente por la vieja grotesca de Quentin Metsys. Dos pareja de amantes, acompañados por el Loco, simbolizan la LUJURIA, aunque pronto la mismísima Venus, desnuda, pos supuesto, les arrebatará este lugar (Bronzino). La PEREZA es sencillamente un hombre dormido que no atiende en absoluto a los intentos de su esposa por arrancarle de su plácido letargo. En la GULA, un hombre devora con frenética ansiedad una mano de animal, sin advertir que en la Postrimería del Infierno se verá condenado a sustentarse únicamente con un sapo, una serpiente y un lagarto. Si la AVARICIA, para El Bosco, es un juez dejándose sobornar, para otros serán prestamistas y usureros quienes la personifiquen (El prestamista y su esposa, Metsys, 1514). Finalmente, la ENVIDIA reproduce gráficamente el refrán “dos perros con un hueso rara vez llegan a un acuerdo.”

Así somos y así nos representaron a finales del siglo XV. Mediante siete vicios capitales. Con el tiempo, se fueron añadiendo la cobardía, la injusticia, la ignorancia, la locura o la inconstancia. Algunas de estas lacras han cobrado una fortaleza inusitada en nuestros míseros tiempos, por lo que no resulta anómalo ni anacrónico que una magnífica y bella pintura como La calumnia de Apeles (1495), de Sandro Botticelli, continúe ilustrando la ambigüedad que singulariza al ser humano. ¿Acaso alguien duda hoy de que estamos en la edad de la CALUMNIA?

No obstante, en aquellos tiempos de riqueza expresiva, predominaba la representación del desorden ético a través del número siete. Téngase en cuenta que, desde la perspectiva de los sistemas simbólicos, los números no sólo aluden a expresiones cuantitativas, sino a fuerzas específicas con una entidad característica. Así pues, el número SIETE es símbolo del orden completo, de lo cíclico, de lo perfecto, de lo absoluto, de la integridad. Es un número más que mágico, santo, podríamos decir, ya que se compone del TRES sagrado y del CUATRO terrenal. Es el número del tiempo por excelencia (3+4=7= 7 días, una semana; 3x4=12=12 meses, un año, pero también medio día). Sabemos de la existencia de la antigua creencia en los 7 planetas cuyo movimiento creaba las 7 notas musicales; las 7 Artes Liberales (trivium y quadrivium); las 7 Virtudes (tres teologales y cuatro cardinales); los 7 metales de los alquimistas; los 7 candados del Apocalipsis; los 7 brazos del candelabro (menorá); las 7 cuerdas de la lira de Apolo; las 7 puntas de la estrella (formada por un triángulo y un cuadrado), y las 7 cornisas del Purgatorio de Dante. Y, por supuesto, los 7 pecados capitales, siempre en correlación con las 7 Virtudes, benéficas potencias que también somos capaces de manifestar. Porque el número siete es dual, es decir, sacer, sagrado y maldito al mismo tiempo. Entraña en sí mismo una oposición de contrarios, una integración de elementos opuestos en clara correspondencia con nuestra identidad desdoblada.

Así somos y así nos representamos. Porque el individuo, el ser humano hecho de cultura, es dual, incluso polimorfo, una complexio perpleja. Ante algo así, la trivial e incongruente querella entre lenguajes poéticos arduos o complicados y lenguajes poéticos accesibles o inmediatos carece de toda sustancia. Así somos y así nos representamos. Simbólicamente. A través de una multiplicidad de significaciones y de asociaciones arquetípicas cuya riqueza iconográfica y verbal, cuya yuxtaposición de significados, traducen nuestra polivalente condición: lujuriosos, pero también capaces del más inmenso y sincero amor; envidiosos, pero tremendamente compasivos y generosos; soberbios y extremadamente prudentes con nosotros mismos; iracundos, aunque pacientes. Nos podemos encontrar en nuestra vida con burdos monstruos, pero también, y sobre todo, con excelentes y auténticos Ángeles.